READ.ID – Indonesia tengah berada pada masa krusial pembangunan manusia.

Dalam dua dekade mendatang, proporsi penduduk usia produktif diperkirakan mencapai sekitar 70 persen dari total populasi nasional (BPS, 2024). Fase ini kerap dipandang sebagai “peluang emas” untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya saing bangsa, namun peluang tersebut hanya akan bermakna jika generasi muda tumbuh sehat dan bergizi baik, sebab berbagai literature menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh status gizi remaja yaitu suatu fase hidup yang menjadi jembatan menuju usia produktif.

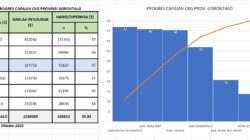

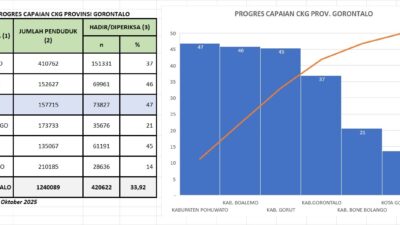

Data di Provinsi Gorontalo menunjukkan 33,3 persen remaja putri mengalami anemia ringan hingga sedang(Universitas Negeri Gorontalo, 2023). Di wilayah pesisir, angka ini meningkat hingga lebih dari 50 persen (UGM, 2021). Sementara Kementerian Kesehatan (2023)melaporkan bahwa 32 persen remaja Indonesia usia 15–24 tahun mengalami anemia.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa masalah triple burden of malnutrition (anemia, gizi kurang, dan obesitas) masih menjadi tantangan serius yang harus dihadapi dengan cara baru dan kolaboratif.

“Keterbatasan fiskal bukan akhir dari inovasi, melainkan awal dari kolaborasi sosial.”

Investasi Gizi Sebagai Strategi Ekonomi

Bonus demografi bukan sekadar istilah statistik, melainkan amanah sejarah yang menuntut kesiapan kualitas sumber daya manusia. Studi Bank Dunia (2020)menunjukkan bahwa gangguan gizi dapat menurunkan produktivitas ekonomi hingga 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun. Dalam konteks ini, investasi pada gizi remaja bukan beban, melainkan strategi ekonomi jangka panjang yang paling efektif.

Sayangnya, dalam praktik kebijakan daerah, orientasi fiskal sering lebih berpihak pada sektor yang “terlihat” (infrastruktur, pembangunan fisik), atau proyek jangka pendek dibandingkan investasi sosial seperti gizi dan kesehatan remaja (Navarro, 2007; Harvey, 2005).

Kondisi ini memperlihatkan betapa kebijakan publik sering kali belum menempatkan kesehatan remaja sebagai prioritas pembangunan manusia, namun keterbatasan fiskal seharusnya tidak diartikan sebagai penghalang, tetapi justru pemicu untuk melahirkan inovasi sosial berbasis potensi lokal.

Kearifan Lokal Sebagai Katalis Pembiayaan Sosial

Provinsi Gorontalo memiliki tradisi sosial yang kokoh dan telah diwariskan lintas generasi, nilai-nilai seperti huyula(gotong royong), bohulahu (solidaritas sosial), dan lo lipu(kepedulian terhadap komunitas) merupakan modal sosialyang masih hidup di masyarakat. Dalam konteks pembangunan kesehatan, nilai-nilai ini dapat dimodernisasi menjadi mekanisme pembiayaan sosial non-fiskal, sebuah bentuk social financing berbasis partisipasi.

Konsepnya sederhana namun kuat, dimana masyarakat tidak menggantikan peran pemerintah, tetapi menjadi mitra aktif dalam menjalankan solusi lokal. Misalnya, pembentukan kebun gizi komunitas di sekolah dan desa, dapur sehat berbasis pangan lokal, atau program adopsi gizi remajaoleh kelompok sosial dan keagamaan.

Selain itu, penguatan kas gotong royong digital berbasis nilai huyula dapat menjadi instrumen baru untuk mendukung program gizi berkelanjutan.

Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan regulator, memastikan partisipasi masyarakat berjalan transparan dan akuntabel. Model ini bukan sekadar retorika partisipatif, melainkan bentuk nyata dari co-financing mechanism antara pemerintah dan masyarakat, di mana kebijakan publik diperkuat oleh energi sosial yang hidup di tingkat akar rumput. Pendekatan berbasis kearifan lokal dapat diintegrasikan secara sistematis ke dalam kebijakan daerah, langkah-langkah strategisnya meliputi integrasi nilai sosial ke dalam rencana aksi gizi, penyediaan hibah komunitas berskala kecil untuk program berbasis masyarakat, serta kemitraan lintas sektor antara pertanian, pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Skema ini dapat diimplementasikan melalui program nasional yang telah berjalan seperti Posyandu Remaja, Sekolah Sehat, atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), dengan integrasi ini kearifan lokal tidak hanya menjadi bagian dari identitas budaya, tetapi juga instrumen pembangunan manusia. Selain memperkuat legitimasi kebijakan publik, mekanisme ini menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program pemerintah dimana pemerintah menjadi mitra rakyat, bukan sekadar penyedia anggaran.

Peluang demografi yang besar dapat menjadi anugerah jika dikelola dengan bijak, sebaliknya, tanpa kesiapan sumber daya manusia, ia bisa berubah menjadi beban sosial dan ekonomi. Penelitian Bloom, Canning, dan Sevilla (2010)menegaskan bahwa negara-negara yang gagal mengelola kualitas SDM saat menghadapi bonus demografi justru mengalami stagnasi ekonomi dan lonjakan pengangguran muda, fenomena yang dikenal sebagai youth bulge crisis.Karena itu, memperkuat gizi remaja berarti menjaga produktivitas bangsa. Kebijakan ini bukan hanya soal kesehatan, tetapi bagian dari strategi nasional membangun demographic dividend yang berkelanjutan.

Kita harus meneguhkan kembali arah pembangunan, keterbatasan fiskal tidak semestinya diartikan sebagai hambatan, melainkan ruang kreativitas kebijakan. Menghidupkan kembali nilai-nilai huyula dan bohulahu dalam konteks pembangunan gizi remaja bukan sekadar pelestarian budaya, tetapi strategi pembangunan adaptif yang berpijak pada kekuatan sosial masyarakat.

Bonus demografi yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh kuatnya sinergi antara kebijakan pemerintah dan nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat.

Jika gagasan ini mampu di elaborasi, maka Gorontalo akan menunjukkan bahwa akar budaya dapat menjadi energi pembangunan manusia yang mendorong transformasi sosial berkelanjutan, mandiri, dan bermartabat.

Penulis : Fidi Mustafa, SKM., M.Si

Referensi Singkat

BPS (2024); Kemenkes RI (2023); Universitas Negeri Gorontalo (2023); Universitas Gadjah Mada (2021); Bank Dunia (2020); Navarro (2007); Harvey (2005); Bloom, Canning, & Sevilla (2010).