READ.ID – Di balik dominasi panjang Partai Golkar di Provinsi Gorontalo, terbentang kenyataan yang tak bisa dihindari: krisis regenerasi politik yang mulai mencuat ke permukaan. Kepemimpinan Rusli Habibie, yang sejak 2010 menjabat sebagai Ketua DPD I Golkar dan mengokohkan dirinya sebagai Gubernur Gorontalo dua periode (2012–2022), telah membawa Golkar ke puncak kejayaannya, namun sekaligus menciptakan ketergantungan elektoral pada figur tunggal. Kini, menjelang Musda Partai Golkar pada Minggu, 27 Juli 2025, wacana pergantian kepemimpinan mencuat, Idah Syahidah (istri Rusli dan sebelumnya anggota DPR RI periode 2019–2024, kini menjabat sebagai Wakil Gubernur Gorontalo periode 2025–2030), tampil menjadi kandidat terkuat pengganti sang suami.

Evolusi Kepemimpinan Golkar: Dari Kelembagaan ke Personalisasi

Sebelumnya, tongkat kekuasaan politik dan kepemimpinan Golkar Gorontalo dipegang oleh Fadel Muhammad. Ia adalah figur sentral yang menakhodai Golkar sejak 2004 hingga 2010, dan menjabat sebagai Gubernur Gorontalo dua periode dari 2001 hingga 2009. Namun sebelum Fadel, nama Ahmad Pakaya telah lebih dahulu mengisi posisi Ketua DPD I Partai Golkar Gorontalo di masa awal reformasi. Menariknya, ketiga tokoh besar tersebut yakni Ahmad Pakaya, Fadel Muhammad, dan Rusli Habibie, memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Ini menunjukkan bahwa fondasi politik Golkar di Gorontalo sejak awal lebih mengandalkan kekuatan kapital dan jejaring bisnis daripada kaderisasi struktural partai. Fenomena ini menciptakan patronase politik berbasis sumber daya ekonomi, menjadikan partai sebagai kendaraan elektoral elite, bukan ruang pertumbuhan kader.

Ketika Ahmad Pakaya membawa karakter teknokrat dan administratur sipil, Fadel datang dengan jejaring nasional dan sumber daya luar daerah, serta visi pembangunan berbasis infrastruktur dan investasi. Rusli melanjutkan itu dengan model populisme pragmatis berbasis bantuan sosial, pendekatan karismatik, dan kontrol terhadap struktur birokrasi.

Kepemimpinan Golkar di Gorontalo berkembang dari basis struktural yang kuat pada masa Fadel, menuju figur sentralistik pada era Rusli Habibie, hal itu tercermin dari periodisasi kepemimpinan Rusli di Golkar selama tiga periode. Transformasi ini menjadikan Golkar semakin bergantung pada kekuatan personal ketimbang kelembagaan partai. Jika Fadel berupaya membangun partai sebagai institusi dengan jejaring ekonomi-politik nasional, maka Rusli membentuk partai sebagai perpanjangan tangan dari kekuasaan elektoralnya secara langsung. Pola ini dikenal dalam teori partai sebagai bentuk personalisasi partai (personalized parties), sebagaimana dikemukakan oleh Mauro Calise, dan hal ini menunjukkan pergeseran dari partai berbasis ideologi dan struktur ke partai berbasis tokoh.

Dalam konteks ini, Golkar Gorontalo tidak hanya mengalami stagnasi kelembagaan, tetapi juga semakin memperkuat ketergantungan pada pola dinasti politik. Figur Idah Syahidah dalam Musda Golkar tahun 2025 bukan hanya sekadar regenerasi; ia adalah simbol kontinuitas dari personalisasi kekuasaan. Hal ini mengarah pada persoalan serius dalam sistem demokrasi internal partai, sebagaimana diuraikan oleh Susan Scarrow yang menekankan pentingnya demokrasi intra-partai untuk memastikan daya tahan politik jangka panjang. Ketika partai gagal membangun sirkulasi elite secara terbuka dan kompetitif, maka partai akan kehilangan kepercayaan kader dan pemilih rasional.

Peter Mair dalam teori electoral dealignment menyebut fenomena ini sebagai lepasnya keterikatan emosional dan historis pemilih terhadap partai lama karena absennya pembaruan naratif, organisasi, dan figur. Dalam kasus Golkar Gorontalo, kegagalan institusionalisasi partai menjadi sorotan utama. Ketergantungan pada figur (Fadel Muhammad dan Rusli Habibie) menciptakan personalisasi partai, justru mempercepat krisis regenerasi dan memperlemah daya tahan kelembagaan partai di tengah dinamika demokrasi yang makin terbuka.

Tren Kemerosotan Suara Golkar Secara Longitudinal (2004–2024)

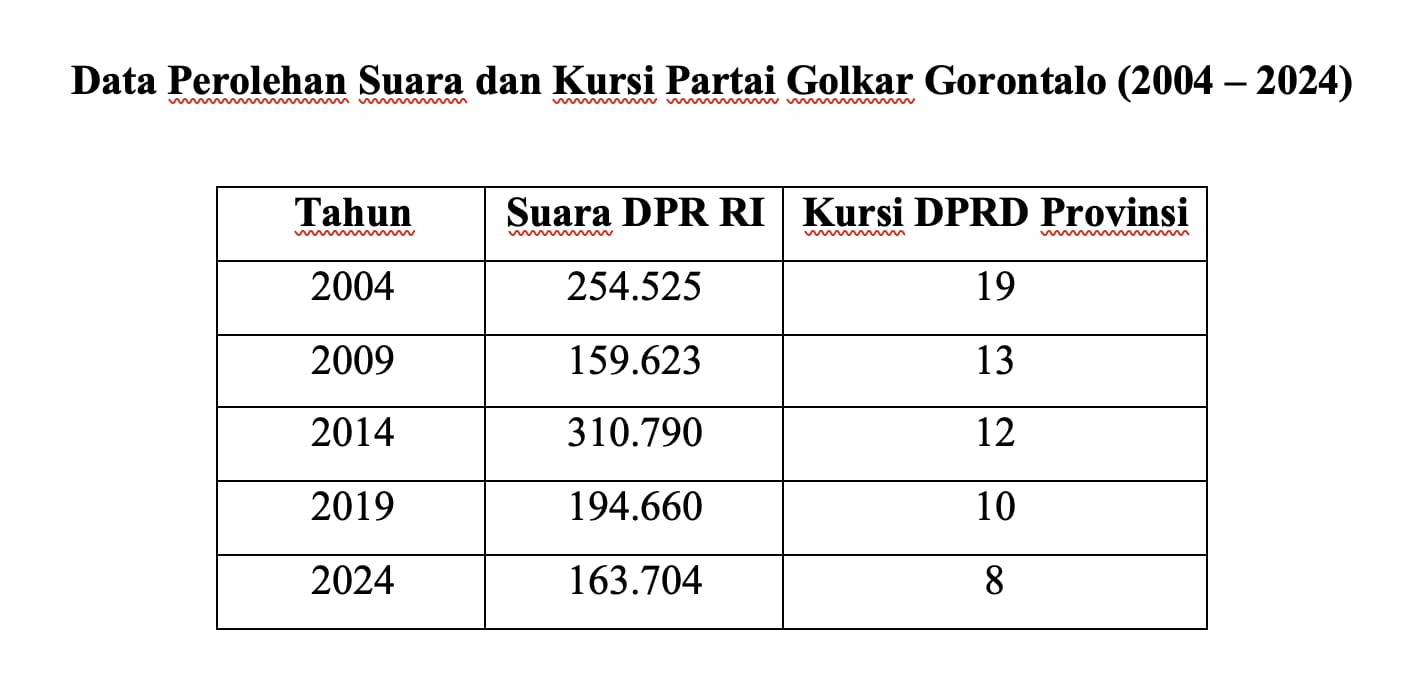

Partai Golkar di Gorontalo pernah menjadi raksasa elektoral. Dengan mesin politik yang kuat, jaringan struktural yang solid, dan basis pemilih yang mengakar, Golkar seperti tidak tergoyahkan. Namun, dari waktu ke waktu, partai ini menyimpan bom waktu: ketergantungan pada tokoh tunggal dan minimnya kaderisasi struktural. Fakta-fakta elektoral selama dua dekade terakhir membuktikan itu. Dalam dua dekade terakhir, Partai Golkar di Gorontalo menghadapi kenyataan pahit: grafik elektoral yang tak hanya menurun, tetapi mengarah pada potensi kemerosotan struktural.

Pada Pemilu 2004, Partai Golkar meraih 254.525 suara untuk DPR RI dan berhasil mengamankan 19 kursi di DPRD Provinsi. Dominasi ini berada di bawah kepemimpinan Fadel Muhammad yang menjabat sebagai Gubernur Gorontalo sekaligus Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo. Fadel, pada periode pertama menjabat sebagai Gubernur sukses mengawinkan kekuatan teknokrasi dan kedekatan dengan elite nasional. Fadel tampil sebagai representasi partai pembangunan, modern, dan mengakar di birokrasi lokal. Saat itu, kekuatan Golkar masih terasa kolektif, bukan hanya karena tokoh, tapi juga karena institusi.

Lima tahun kemudian pada Pemilu 2009, Golkar mengalami penurunan drastis menjadi 159.623 suara DPR RI. Di sisi lain, jumlah kursi DPRD Provinsi anjlok dari 19 menjadi 13 kursi. Momentum transisi dari Fadel ke Rusli Habibie tidak dibarengi penguatan kelembagaan. Penurunan ini menjadi indikator awal bahwa fondasi suara Golkar lebih banyak bergantung pada personal branding ketimbang kerja kelembagaan. Kekecewaan publik terhadap manuver-manuver elite partai juga mulai membentuk jarak antara pemilih dan partai.

Ironisnya, pada Pemilu 2014, suara Golkar di DPR RI justru melonjak tajam menjadi 310.790 suara, nyaris dua kali lipat dari Pemilu 2009. Kenaikan ini hampir seluruhnya dapat dijelaskan oleh satu faktor: Fadel Muhammad mencalonkan diri ke Senayan. Efek personal Fadel memang sangat kuat, tetapi jumlah kursi DPRD Provinsi justru kembali turun menjadi 12 kursi. Ini menunjukkan keterputusan antara suara DPR RI dan basis kaderisasi lokal: suara besar tidak berarti kader banyak, dan elektabilitas tokoh tidak berarti penguatan partai. Harus diakui bahwa saat itu Fadel dan Rusli berada dalam ketegangan politik yang serius.

Pemilu 2019 adalah awal kemunduran permanen. Fadel Muhammad yang tidak lagi maju sebagai caleg DPR RI, melainkan pindah ke DPD menyebabkan perolehan suara Golkar langsung terjun bebas ke 194.660, dan jumlah kursi di DPRD Provinsi menurun menjadi 10 kursi. Saat itu, suara Golkar digerus oleh suara Partai Nasdem dan Gerindra, posisi Idah Syaidah sebagai calon dari Golkar pun tidak mampu menandingi perolehan suara Rahmat Gobel. Ini mempertegas tesis bahwa suara partai tidak terbangun lewat kerja kelembagaan, melainkan tergantung pada satu tokoh (Fadel dan Rusli) yang elektabilitasnya tidak diwariskan ke struktur partai. Golkar seperti kehilangan magnet politiknya.

Pada Pemilu 2024, suara Golkar DPR RI makin menyusut menjadi 163.704 suara, dan hanya mendapat 8 kursi di DPRD Provinsi. Penurunan ini bukan hanya kuantitatif, tetapi juga simbolik: partai ini kini tidak lagi menjadi poros utama, bahkan terancam kehilangan status sebagai partai papan atas di Gorontalo. Idah Syahidah yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur mencoba mengambil alih peran Rusli Habibie suaminya, namun efek elektoral personal belum mampu menyamai Fadel atau Rusli dalam masa jayanya. Regenerasi pun masih terlihat lamban, seolah partai ini takut melepas bayang-bayang masa lalu.

Tren ini mencerminkan dua persoalan besar: ketergantungan berlebihan pada figur dan kegagalan membangun kaderisasi yang organik. Ketika Fadel Muhammad tak lagi mencalonkan diri di DPR RI, dan Rusli Habibie sebagai Ketua DPD Golkar sejak 2010 mulai kehilangan relevansi pasca lengser dari kursi Gubernur pada 2022, Golkar seperti kehilangan jantung elektoralnya.

Sejak 2004, suara Golkar dan jumlah kursinya di DPRD provinsi menurun hampir separuh, padahal kursi DPRD Provinsi Gorontalo tidak banyak berubah dari segi total kuota. Ini mengindikasikan bahwa kemunduran bukan karena kompetisi makin ketat saja, tetapi karena daya juang politik internal Golkar yang melemah. Dalam banyak daerah pemilihan, kandidat Golkar dikalahkan bukan karena lawan terlalu kuat, tetapi karena mesin partai terlalu lemah.

Kemerosotan diatas adalah bukti empiris tentang kegagalan partai dalam memperkuat institusionalisasi dalm hal ini penguatan mesin partai. Golkar Gorontalo, dalam bentuknya hari ini, bukanlah programmatic party yang memikat lewat platform, melainkan personalized party yang eksistensinya sangat bergantung pada siapa yang maju, bukan apa yang dijanjikan. Ketika figur kuat mundur, pemilih pun pergi.

Kemerosotan ini juga bisa dibaca sebagai bentuk kelelahan publik atas stagnasi ide, narasi, dan regenerasi. Partai yang pernah menjadi simbol stabilitas dan kekuatan politik lokal kini tampak kehilangan daya dorong. Dalam situasi seperti ini, kekuatan simbolik tidak lagi cukup. Golkar membutuhkan lebih dari sekadar pewarisan kursi ketua atau manuver internal Musda. Ia butuh revolusi struktural yakni membangun kembali partai sebagai institusi modern, demokratis, dan meritokratis.

Tanpa itu, grafik diatas yang menurun ini bukan sekadar angka. Ia bisa menjadi prolog bagi kemunduran elektoral permanen. Jika Golkar gagal bertransformasi dalam lima tahun ke depan, maka bukan tidak mungkin pada Pemilu DPR RI tahun 2029 dan Pemilu DPRD serta Pilkada tahun 2031, partai ini akan menjadi penonton dalam panggung politik yang dulu mereka dominasi.

Bagi Golkar, grafik suara dari 2004–2024 tidak bisa dianggap sekadar angka. Ia adalah refleksi krisis representasi, penurunan kepercayaan, dan sinyal alarm bahwa partai harus melakukan transformasi menyeluruh. Mempercayakan masa depan partai hanya pada ketokohan yang terus berulang, mungkin menawarkan stabilitas sesaat, tetapi tidak menyelesaikan persoalan jangka panjang yakni membangun Golkar yang independen dari figur, tetapi berakar dalam konstituen.

Tantangan Regenerasi

Dalam kerangka teori sosiologi politik Maurice Duverger, partai yang terlalu bertumpu pada karisma dan sirkulasi elite tanpa menumbuhkan loyalitas struktural akan tergilas oleh perubahan demografis, fragmentasi informasi, dan shifting values. Golkar di Gorontalo adalah studi kasus tentang bagaimana partai mapan bisa kehilangan legitimasinya bukan karena lawan kuat, tetapi karena enggan berubah. Lebih jauh, dari perspektif Giovanni Sartori, partai yang gagal melakukan “inclusion of new political demands” dari pemilih muda, perempuan, dan masyarakat urban akan kehilangan relevansi, dan justru ditinggalkan oleh kelompok-kelompok kunci yang dulunya menjadi basis loyal.

Jika dianalisis dengan menggunakan perspektif electoral volatility, keterikatan pemilih terhadap partai tradisional seperti Golkar telah melemah, terutama ketika partai gagal membangun narasi baru dan struktur yang responsif. Volatilitas ini menyebabkan partai mudah kehilangan suara saat figur kunci melemah atau tidak lagi mencalonkan diri. Golkar, yang terlalu bertumpu pada ketokohan personal, mengalami hal tersebut secara langsung setelah tidak lagi memiliki figur seperti Fadel Muhammad dan Rusli Habibie sebagai magnet elektoral utama.

Faktor lain yang tak kalah penting adalah transformasi demografi pemilih Gorontalo. Basis loyalis Golkar yang berakar pada generasi Orde Baru dan pemilih berorientasi patronase kini digantikan oleh generasi baru yang lebih rasional, urban, dan cair. Dalam kondisi itu, partai yang tidak mampu menyesuaikan diri akan tertinggal. Golkar tampaknya tidak cukup adaptif. Alih-alih membuka ruang bagi kader muda yang progresif, partai justru mengukuhkan pola dinasti politik yang membuatnya semakin eksklusif dan tertutup.

Dalam konteks ini, kelembagaan kaum muda Golkar yang terikat dalam Beringin Muda, AMPG dan AMPI belum mampu beradaptasi dengan kelincahan generasi senior Golkar yang masih dominan. Harus diakui bahwa kader muda progresif Golkar cukup banyak, namun jumlah itu tidak signifikan jika kader muda progresif tersebut absen dan bahkan jarang tampil ke depan, sehingga akan mempercepat pelemahan ini.

Pelemahan internal yang mengakibatkan penurunan kursi dan suara secara konsisten hingga 2024 ini merefleksikan dua krisis kembar: kehilangan daya tarik simbolik partai dan lemahnya konsolidasi akar rumput. Dalam konteks sosiologi politik, partai yang terlalu bergantung pada pemusatan kuasa elite tanpa fondasi lokal akan mengalami implosion, bukan oleh serangan lawan, tetapi oleh kehampaan internal.

Kehampaan yang terjadi ini sejalan dengan tesis Thomas Carothers tentang “feckless pluralism”, yakni situasi ketika partai-partai politik eksis dalam sistem demokrasi, tetapi gagal berfungsi sebagai penghubung aspirasi rakyat karena terlalu elitis, transaksional, dan lepas dari komunitas.

Fenomena ini semakin menguatkan tesis bahwa Golkar mengalami de-institusionalisasi di level lokal, di mana kader tidak lagi menjadi produk sistem internal partai, melainkan hasil kompromi elit, dinasti, atau kontrak-kontrak elektoral jangka pendek. Tidak ada regenerasi sistemik yang memproduksi pemimpin lokal visioner dan tangguh yang lahir dari rahim partai sendiri.

Pergeseran dari kemenangan struktur ke kekalahan akibat personifikasi membuat Golkar seperti kapal besar yang kehilangan mesin, masih mengambang di lautan, tetapi tidak lagi punya arah. Ke depan, jika pola ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Golkar hanya akan menjadi partai pengikut di parlemen daerah, bukan lagi pemimpin agenda. Bukti empirisnya, baru sejak Pemilihan Gubernur tahun 2024, Golkar kehilangan kursi Gubernur, kursi yang diraih dan dipertahankan sejak awal provinsi ini terbentuk.

Hingga saat ini, belum muncul tokoh internal Golkar yang mampu menjadi lokomotif baru. Idah Syahidah, meski berstatus Wakil Gubernur dan istri Rusli, memang disebut-sebut sebagai kandidat Ketua DPD I Golkar, tapi harus diakui bahwa Idah belum menunjukkan kapasitas elektoral setara suaminya. Hal ini diperlemah lagi oleh struktur internal partai di tingkat provinsi dan kabupaten yang tampak pasif dalam mengembangkan kader-kader baru. Dilema ini memperjelas absennya sistem kaderisasi yang solid dan tersedianya mekanisme suksesi kepemimpinan yang demokratis.

Ketergantungan pada figur ini harus bisa diatasi, dan jika performance Idah Syaidah tetap tidak menunjukkan perkembangan yang positif dalam lima tahun kedepan, bukan tidak mungkin partai akan mencari figur eksternal sebagai calon pada Pilgub 2031. Hal itu terlihat pada situasi politik jelang pencalonan Pilgub tahun 2024 yang mau tidak mau harus mengambil Gusnar Ismail yang yang hanya bermodalkan tiga kursi Demokrat di DRPR Provinsi Gorontalo.

Dalam simulasi politik, Golkar akan berada dalam tiga skenario. Skenario pertama, Idah Syahidah tetap menjadi simbol politik Rusli dan maju sebagai calon gubernur. Skenario kedua, Golkar mencoba membuka koalisi atau mengusung figur luar tapi pernah berada di Golkar seperti Syarif Mbuinga, Rum Pagau, dan Ismet Mile. Atau tetap pada skenario Gusnar-Idah jika misalnya dalam perjalanan keduanya tidak mengalami gesekan. Namun, ketiga skenario tersebut tetap berhadapan dengan persoalan mendasar: struktur internal Golkar yang lemah, minim kader unggulan, dan ketergantungan historis pada kekuasaan eksekutif.

Dalam Pilgub 2031, peta politik Gorontalo akan diramaikan oleh banyak nama kuat. Gusnar Ismail dari Demokrat, yang kini menjabat Gubernur 2024–2029, secara konstitusional masih bisa maju lagi. Di luar itu, nama-nama seperti Syaiful Mbuinga (Bupati Pohuwato), Ismet Mile (Bupati Bone Bolango), Rum Pagau (Bupati Boalemo), dan Adhan Dambea (Wali Kota Gorontalo), Syarif Mbuinga (Anggota DPD RI) masuk bursa. Juga terdapat figur diaspora seperti Dany Pomanto (mantan Wali Kota Makassar) dan Abdullah Gobel, adik Rahmat Gobel.

Jika menilik Pemilu DPR RI tahun 2029, Golkar akan mengalami krisis kader untuk masuk bursa calon legislatif. Sebab performa Rusli Habibie saat ini harus diakui tidak setangguh dulu, demikian juga misalnya jika mengandalkan tokoh sekelas Roem Kono yang pernah berkibar di Senayan. Dalam konteks itu, Golkar membutuhkan sistem regenerasi kader yang bisa diandalkan untuk maju ke Senayan nanti.

Tren kemerosotan elektoral Golkar Gorontalo dalam grafik diatas bukan terjadi dalam semalam. Ini adalah akumulasi dari kelalaian membangun sistem, ketergantungan pada tokoh, dan penolakan untuk berbenah menghadapi generasi pemilih baru. Kini, partai kuning ini dihadapkan pada dilema: apakah tetap bergantung pada nama besar masa lalu, atau membuka ruang bagi kepemimpinan baru yang lebih struktural, kolektif, dan sesuai zaman.

Tantangan regenerasi bukan hanya soal pengganti tokoh, melainkan transformasi kultural dan institusional partai. Tanpa pergeseran ke arah partai yang terbuka, demokratis, dan meritokratis, tren penurunan ini tidak akan bisa dibendung. Golkar menghadapi ujian eksistensial: apakah ia dapat bertransformasi, atau akan ditinggalkan oleh sejarah politik Gorontalo yang terus bergerak maju.

Penutup : Antara Nostalgia dan Relevansi

Dalan hal itu, Golkar membutuhkan strategi politik yang lebih dari sekadar pencalonan Ketua DPD I untuk menggantikan Rusli Habibie. Golkar harus melakukan reposisi segmentasi pemilih, melakukan mobilisasi basis akar rumput dengan narasi baru, dan membangun aliansi strategis lintas partai atau komunitas. Strategi vote-catching party yang pasif tidak lagi cukup. Diperlukan pendekatan partisipatif, berbasis ide, dan representatif secara kultural.

Jika dulu, Golkar bisa maju tanpa koalisi, kini Golkar mau tidak mau harus mencari teman karena posisi tawar yang pada setiap Pemilu memperlihatkan kemerosotan. Mengapa Golkar semakin melemah? Sebab Golkar masih berkutat pada romantisme historis dan kelemahan terbesarnya adalah figurisasi tunggal, minimnya kader pelapis, serta keterasingan dari pemilih muda. Peluang muncul bila terjadi fragmentasi dukungan di partai-partai lain, namun ancaman besar datang dari partai-partai seperti Gerindra, Nasdem, PDI P, PAN, PKB dan Demokrat, yang tengah membangun struktur militan dan narasi perubahan.

Golkar Gorontalo kini menghadapi ujian sejarah. Partai ini berdiri di simpang jalan: apakah akan terus mengandalkan memori kejayaan Fadel Muhammad atau Rusli Habibie, atau bertransformasi menjadi kekuatan baru yang relevan dengan dinamika pemilih masa kini. Jika regenerasi tidak terjadi, kaderisasi gagal, dan strategi hanya bergantung pada nostalgia masa lalu, maka Golkar bukan hanya kehilangan kekuasaan—tetapi kehilangan relevansi politik di Provinsi Gorontalo.

Jika Golkar ingin bangkit, maka Musda 27 Juli 2025 nanti bukan hanya soal siapa yang menjadi ketua. Tapi, apakah partai ini siap melepaskan nostalgia dan membangun masa depan dengan pendekatan yang lebih cerdas, terbuka, dan terstruktur.

Oleh : Dr. Funco Tanipu., ST., M.A (Dosen Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo)